全文共1745字 阅读大约需要5分钟

为进一步完善劳动争议审判机制,提升劳动争议审判功能效果,北京一中院发布《劳动争议审判白皮书(2010-2018)》,对民六庭成立八年来审判工作进行全面总结,提出破解劳动争议审判中困难和挑战的对策建议,而本文主要是对该会议纪要中的要点进行总结整理。

一、2010-2018年劳动争议案件审判情况

1.数量呈现持续高位运行态势

2.诉求类型相对集中且多项诉求交织

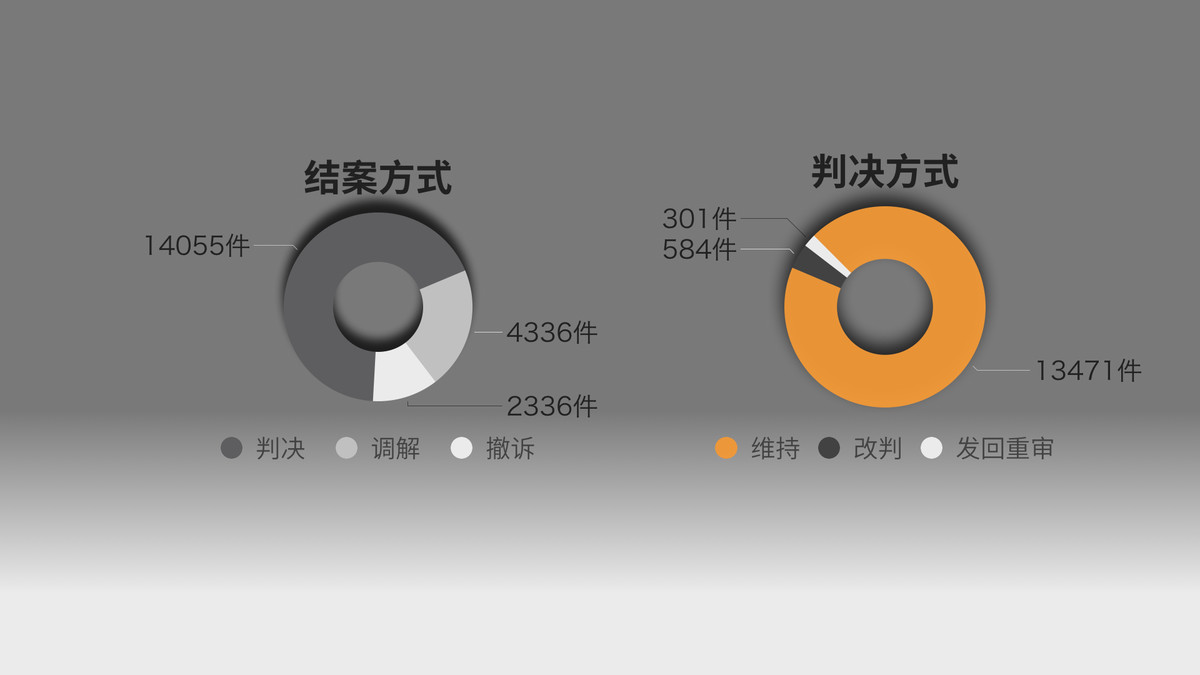

3.案件处理结果:改发率低、调撤率高

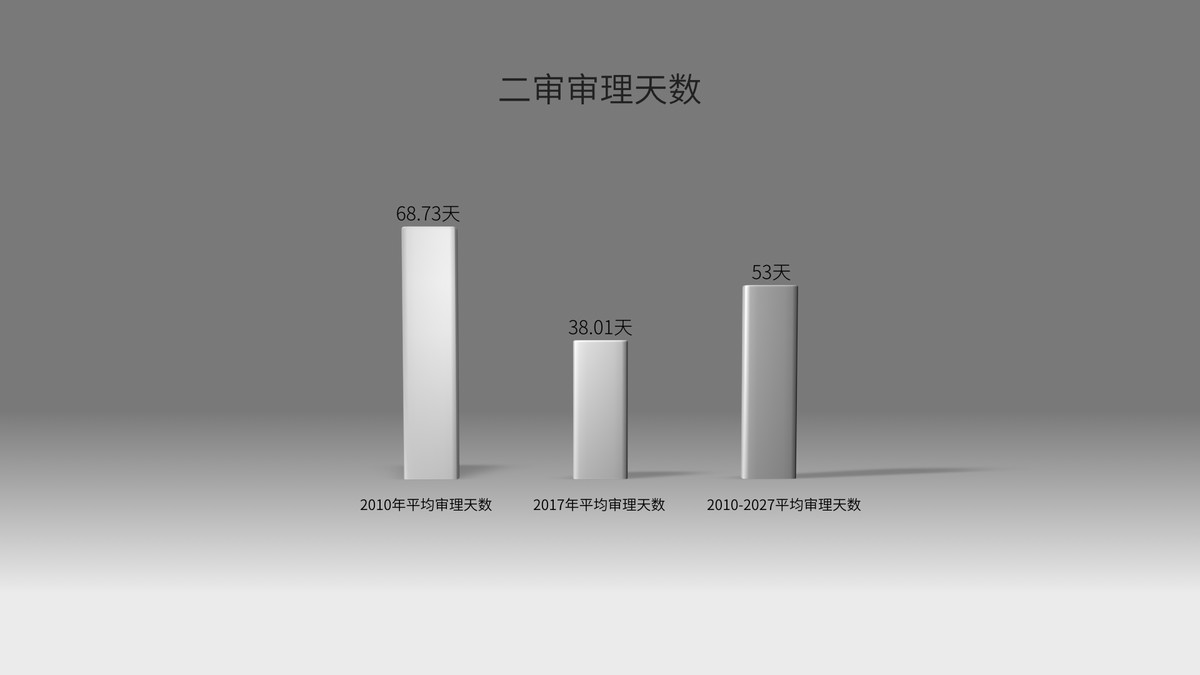

4.案件审理时间趋势:高效化、短期化

二、案件基本特点

1.纠纷类型新型化、复杂化

新诉求引发的案件日渐增多。涉网约车、网络主播等基于网络平台运营的新型行业案件涌现。80%以上案件中存在一案多诉求的情况,复杂性突出。

2.案件成因与经济政策的高度关联性

如大规模企业改制后易引发大量纠纷,受政策和经济情况影响,部分大型企业关停并转、整体搬迁或裁撤分支机构,引发案件数量增加。

3.案件涉及法律关系呈综合性、交叉性。民商交叉、刑民交叉情况增加

企业董事、监事、高管等由公司法规制的法律主体的劳动争议案件日趋多发。涉劳动争议的刑民交叉案件屡有发生。

4.群体性案件呈多发性、集团性

2016年审结5件以上群体性案件45宗共计451件,2017年审结5件以上群体性案件26宗共计1089件,分别占当年结案数的21.66%和45.38%。一宗案件涉及数十甚至数百名劳动者的情形多发。

三、法院审理新型用工案件的把握和应对

1.遵照现有法律规定对劳动关系进行认定

按照原劳动部于2005年发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》,从“劳动关系”、“业务组成”等方面进行认定的劳动关系认定模式,严格把握劳动关系认定标准的尺度。

2.以保护劳动者权益为基本原则

“互联网+”经营模式下用工关系呈现多样性,但劳动者获得社会保障待遇等需要进行同步的制度创新,如何保护外卖员、网约车司机等工作人员的正当权益,是案件审理中考量的重点。

3.对新型经营模式给予适当宽许

“互联网+”经营模式是社会经济发展不可阻挡的潮流,法院应发挥能动司法的作用,尊重“互联网+”等多样化的用工模式,保护并促进互联网经济、平台经济、共享经济的发展。

四、企业败诉反映的问题及败诉原因

1.欠缺法律意识

用工管理随意性大。规章制度的制定与执行存在无序性,用工过程中存在程序性瑕疵,模糊工资标准,混淆提成和奖金。

2.欠缺程序意识

未按法定民主程序制定内部规章制度,导致企业劳动纪律不规范;

在没有事实依据和法律依据的情况下解除劳动合同,未事先通知工会,缺乏保存员工违纪证据、固定解除里有和履行正当解约程序的意识。

3、欠缺社保意识

存在不为劳动者缴纳社保,或不足额缴纳社保,或缴纳社保险种不全,或与劳动者签署自愿不缴纳社保协议等违反社保缴纳的强制性义务的情形。

4.欠缺证据意识。

对重要的人事资料寄档案材料缺乏严格的必要的整理与管理,用工档案缺失;

在依法制定了相应的规章制度后未向劳动者予以公示或告知劳动者却未保留相应的证据备查;

不建立工资台账备查,现金方式发放时未留存劳动者签收确认记录。

5、欠缺劳动争议内部处理机制

发生争议后不注重化解纠纷导致矛盾激化,进入仲裁和诉讼程序。

五、对于企业规范用工的建议

1、严格执行劳动法律法规,以合同管理规范用工行为,完善管理制度,足额缴纳社会保险,建立科学的薪酬体系,保障职工休息休假和安全卫生防护等权益。

2、对劳动关系的建立、解除、终止等情况下应有的程序、劳动合同内容等重大事项做出周密规定。

3、遵守法定程序,与劳动者或工会代表平等协商。

﹣△﹣